22, de David Miklos

Ahora el espacio lo ocupaba otro coche, un coche rojo y nuevo, compacto, brilloso y vacío, y no aquel Mónaco enorme, viejo y gris, oxidado y con las llantas bajas, habitado. Me volví a verla, le dije: Ya no está el hombre del automóvil. Me dijo: No. Ya me había dado cuenta. No te lo dije antes. No me lo dijo antes, no sé por qué, pero no pensé en eso, no en ese momento. Entonces pensé en el lustro que llevaba viviendo allí, a una cuadra del hombre del automóvil, en un departamento de un ambiente, un estudio, y pensé en la mudanza, en el departamento nuevo, en las dos recámaras y la estancia, en la coincidencia de la desaparición del Mónaco gris y su habitante y nuestro cambio de casa, de mi espacio de soltero, rentado, a nuestro hogar de pareja, propio. Según contaban, el hombre del automóvil llevaba cerca de 22 años estacionado allí.

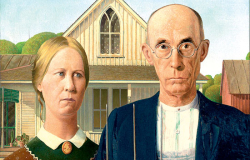

Imaginé lo peor. Se habían llevado el Mónaco cuando él estaba dando uno de sus paseos solitarios, pensé. A su regreso, el coche no estaba más allí. No imaginé lo contrario, que él había desaparecido primero, luego el Mónaco, su casa. Nunca se cruzaron nuestras miradas y, hasta donde sé, a él mi existencia lo tuvo sin cuidado durante los cerca de cinco años que fuimos vecinos. Yo lo observaba a él, siempre. Siempre que pasaba junto al Mónaco me asomaba por una de sus ventanas traseras, para ver si el hombre del automóvil estaba allí. Cuando me lo cruzaba caminando, lo miraba de reojo, su andar encorvado, en pos de aquellos ojos evasivos, mejor aún, ausentes, pequeños, casi cerrados, detrás de unas lentes de graduación altísima. ¿Qué hacía él, el hombre del automóvil, además de remendar, una y otra vez, ensimismado, su único saco, un saco de hacía 22 años? El asiento de atrás del Mónaco estaba lleno de bolsas de plástico, ¿rellenas de qué? Bolsas de plástico y cajas de cartón desarmadas, los muros y las ventanas de su rara, estacionada recámara, su hogar aparcado.

Nunca se cruzaron nuestras miradas y yo le inventé una vida, una existencia basada en lo que sabía de su devenir y en lo que su futuro me traía a la mente, lo hice el personaje secundario de una de mis novelas.

Había llegado al suburbio luego del descubrimiento de que, tras una noche o una vida de excesos, el edificio donde habitaba junto con su familia no estaba más allí. En lugar del edificio, un lote baldío. Desolado y con la cajuela llena de hilos y agujas, manejó sin rumbo hasta llegar al suburbio, en donde se le terminó la gasolina y se estacionó.

Para siempre.

Hasta ahora, en la realidad, en la vida, 22 años después. El hombre del automóvil había muerto, nos enteramos, y algún vecino aprovechó para llamar a una grúa pública y solicitar que retiraran el inservible y enorme Mónaco gris, un hogar vacío, de pronto ausente, quizá triturado. Fueron muchas las dificultades de la mudanza. A pesar de que el departamento era amplio, amplísimo si lo comparaba con mi ínfimo estudio de soltero, todo parecía o era angosto allí adentro, o quizá no medimos bien los espacios y el refrigerador, la lavadora y la cama eran demasiado grandes, tuvimos que quitar una puerta y comprar herramientas para desarmar los electrodomésticos, colocarlos en su sitio, armarlos de nuevo.

Habíamos peleado aquella mañana.

Aquella semana.

Aquel mes.

Los motivos no hace falta mencionarlos, son los motivos de cualquier pareja, de toda pareja.

Salí con prisa, con prisa y enojado, di mal una vuelta y le rompí la salpicadera al coche. No quise ver, me bastó con escuchar el crujido sonoro del plástico, hice el cálculo mental del costo de la reparación, se me antojó demasiado elevado, no tenía más ahorros ni esa cantidad en mi cuenta corriente, acababa de gastarme la última quincena, éramos dos allí donde antes sólo estaba yo, ella no trabajaba aún, me regañé y no dejé de castigarme durante todo el trayecto a una cita de trabajo, una cita en la que pediría dinero, más dinero, no podía dejar de pensar en dinero.

Regresé a casa resfriado o poseído por una alergia, llevaba así varias semanas ya, todas las semanas desde que nos habíamos mudado al departamento, al piso nuevo. Ella, mi esposa, me esperaba. Nos reconciliamos en silencio. Cualquier palabra hubiera dado pie a que prosiguiera la discusión, ambos estábamos rendidos y mejor nos dimos las buenas noches, luego la espalda, y caímos dormidos, cada uno en su sueño privado, ajeno al otro, ambos liberados aunque fuera tan sólo durante las horas que duraba la noche, efímeras o largas, según se quiera.

Me despertó la música, el sonido de un piano, el comienzo del tercer movimiento, Marche funèbre, Lento, de la segunda sonata para piano de Chopin. Las notas se convirtieron en palabras: Son vein-ti-dós, siem-pre, siem-pre, vein-ti-dós… Y así hasta el delirio. La alergia, el resfrío, se había transformado en una fiebre ligera. Todo sumaba 22, dos más dos, 22. Dos mis padres, dos nosotros, mi hermana y yo, los cuatro 22. La ruta 22, el double decker que me llevaba de Parsons Green a Green Park cuando vivía en Londres, un lustro antes de conocerla a ella. Desperté, ensopado en sudor, pensando en mis 22 inocuos años, en lo poco memorable que habían sido tanto ese año como ese cumpleaños, años casi olvidados. Ella dormía aún, no quise despertarla, salí del cuarto y fui a servirme agua a la cocina, sentía algo más que la boca seca, todo seco en mi interior, la piel reseca y las manos hechas puños. Descubrí el equipo de sonido encendido, un disco en su interior: Chopin y Rachmaninov, sus segundas sonatas para piano –2 y 2: 22–, interpretadas por Hélène Grimaud. Oprimí el botón de reproducción y elegí el tercer track, Marche Funèbre, Lento, pero no volvió el delirio. Miré la fotografía en la portada del libreto del disco, la dulzura de los gestos de Hélène Grimaud, el rostro luminoso, me sorprendió que una mujer de aspecto tan menudo y frágil interpretara con grave y romántico peso las segundas sonatas de Rachmaninov y Chopin, peculiar y sustanciosamente hermanadas, emparentadas, la primera heredera, complementaria o acaso sucedánea, de la última. Dejé de pensar en el dinero. Entonces sonó el teléfono. Luego de una larga espera, acababan de instalarnos la línea, era la primera llamada que recibíamos.

Llamaba mi madre.

Mi padre había muerto.

La ceremonia, el ritual sucedió veloz. El rabino rasgó la solapa de mi saco con una navaja. Llevaron el ataúd a la fosa. Enterraron a mi padre. Dejé una piedra en la lápida de la tumba de mi abuela, otra en la de mi abuelo. Me lavé las manos antes de salir del cementerio, que los muertos se queden con los muertos. Me despedí de mi hermana, de mi madre, de los que vinieron a darme el pésame.

Regresamos a casa, mi esposa y yo.

Apenas llegamos, le dije:

Voy a dar una vuelta.

Ella me dijo:

Toma.

Ábrelo después.

Metió un sobre en el bolsillo de mi saco, me dio un beso, me abrazó con real pena. Manejé sin rumbo, por las rutas de mi recuerdo, guiado por el piloto automático de la memoria, que me hacía frenar, acelerar y dar vueltas casi por reflejo. Hasta que llegué al espacio, vacío, y me estacioné allí donde se estacionó durante 22 años el hombre del automóvil en su enorme Mónaco gris y oxidado, ahora yo en mi coche café y roto, compacto. Más por instinto que por volición, metí la mano en el bolsillo del saco y extraje el sobre, mi nombre en el manuscrito de mi esposa.

Lo abrí. Saqué el hilo, previamente insertado en la aguja, y comencé a remendar la solapa de mi saco.